近日,英国威廉希尔官网工程热物理所王东民副教授在制造领域中科院一区TOP期刊《Journal of Materials Processing Technology》发表热质传递与微尺度3D打印学科交叉前沿工作(论文标题:Meniscus-guided 3D printing with material supplied by the intrinsic capillary replenishment flow: Printing success rate, printed structure size adjustment, and microscale functional device fabrication)。笔式直写3D打印方法作为一种墨水直接书写型微尺度3D打印新兴技术,与传统微尺度3D打印相比,具有可打印材料极其广泛、成本低廉、操作简易、低碳环保的突出优势。但打印成功率影响因素的复杂性使得3D微型功能器件的定制化加工仍是一项挑战。

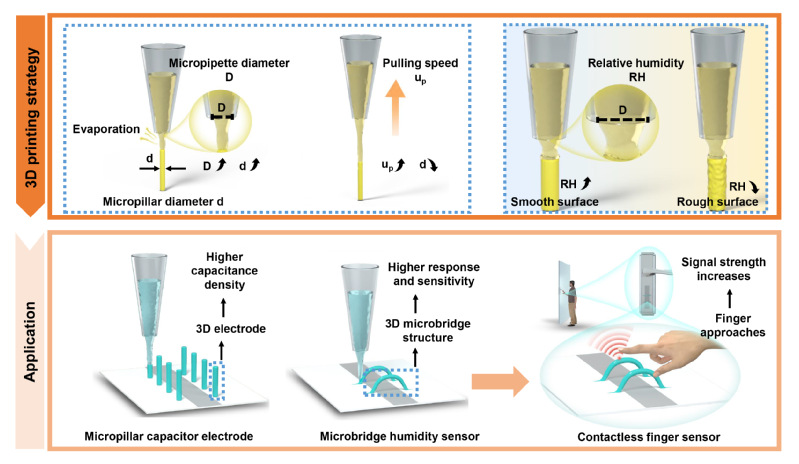

不同于传统研究目标聚焦对加工参数的优化,该研究结合热质传递基本原理,发现了对笔式直写微尺度3D打印成功率具有关键影响的双临界打印速度、澄清了微尺度3D打印中调控打印结构尺寸的内在机理、证明并演示了3D打印微型功能器件的优异性能和潜在应用价值(图文摘要如图1所示)。相关研究成果丰富了工程热物理与先进制造学科交叉内涵。

图1 研究成果图文摘要

主要研究发现与重要结论如下:

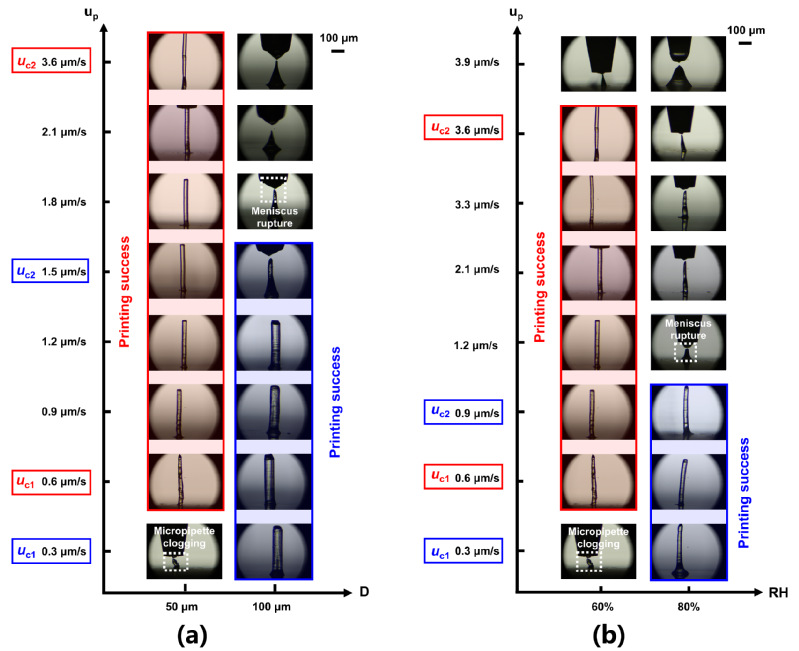

1. 发现存在确保笔式直写3D打印高成功率的双临界打印速度区间,在满足临界速度区间内,可打印粘度高于已往文献报道最佳粘度范围的高粘度墨水材料。

图2不同毛细管径(a)、环境湿度(b)下,均存在临界打印速度区间,决定打印是否成功

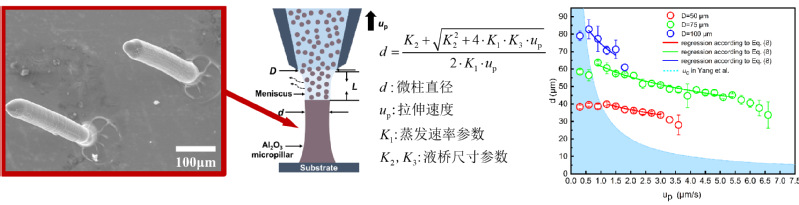

2. 基于气-液蒸发与纳米颗粒沉积原理,推导了笔式直写3D打印微柱尺寸与打印速度间更为完善的理论关联式且与实验结果吻合,说明其关系并非已往文献报道的简单线性或幂律关系,为3D微型功能器件定制化加工提供重要理论支撑。

图3 基于热质传递原理推导的3D打印微柱尺寸调控关联式可与实验结果吻合

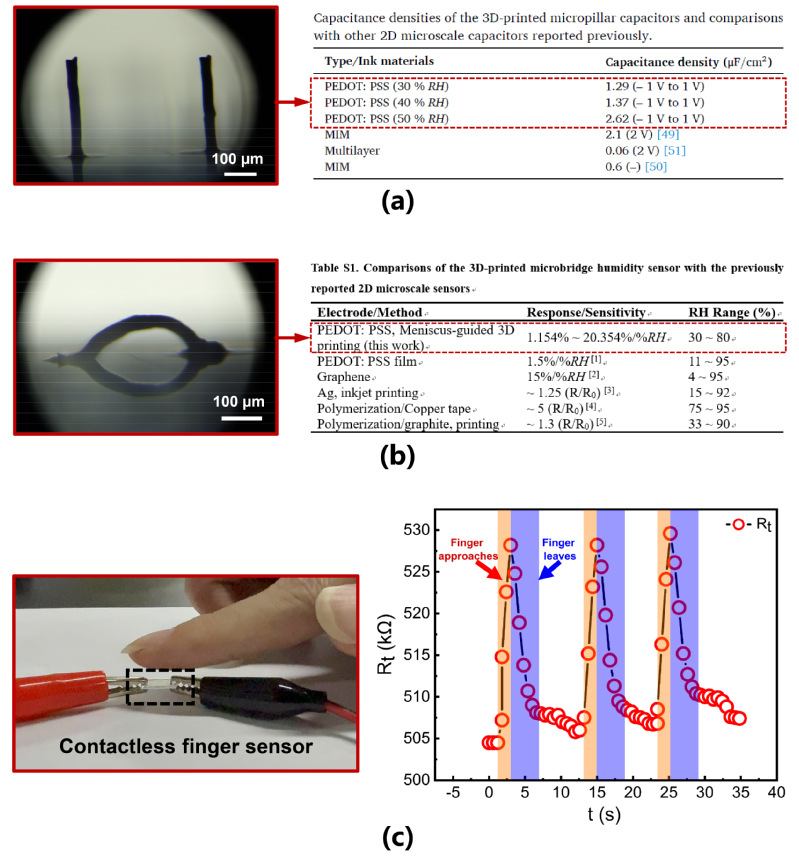

3. 采用该方法制造的3D微桥型湿度传感器和微柱型电容器性能均高于大部分以往研究报道的同类器件性能,且可通过改变3D打印时环境湿度调控器件性能。并且,微型3D湿度传感器对手指动作引起的局部湿度动态变化响应灵敏,未来有望用于非接触式动作器,在公共卫生交叉感染防疫等领域具有潜在应用价值。

图4 3D打印微型功能器件:(a)微柱型电容器和(b)微桥型湿度传感器与同类器件性能参数对比;(c)微型湿度传感器对手指靠近(或远离)引起局部湿度动态变化的快速响应

英国威廉希尔官网硕士研究生蔡镕泽为论文第一作者,王东民副教授为论文通讯作者。该研究受到国家自然科学基金委青年科学基金项目资助(No.52206101),相关研究成果已申请发明专利。

内容来源:Cai R, Wang H, Han X, et al. Meniscus-guided 3D printing with material supplied by the intrinsic capillary replenishment flow: Printing success rate, printed structure size adjustment, and microscale functional device fabrication[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2025, 339: 118822. https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2025.118822